2024-01-11发布于北京

一张“不良家长量表”放出来,立刻有人汗流浃背了!

这一幕出现在近期热剧《鸣龙少年》中,这是由张若昀、黄尧等主演的校园剧,讲述了一位特立独行的金牌教师带着学生“高考逆袭”的故事。

不少网友纷纷表示,自己的童年经历以及与父母的相处模式,都跟这部剧有很多共通之处。

被爸妈掌控的人生、永远得不到鼓励的孩子、为你牺牲一切的妈妈、令人窒息的原生家庭……

在人们热议“断亲”“重新养育自己”的当下,《鸣龙少年》呈现了几大中式亲子关系的典型反面教材,值得我们反思。

高知家庭:强势“鸡娃”也没用

在《鸣龙少年》中,江晴朗的妈妈郭芸,身为大医院知名医生的她,通过自己的人脉资源,为孩子提供优越的物质条件,挤破头也要把孩子塞进补课小班,自顾自帮他安排好一条自己亲自试验过不会出错的道路。

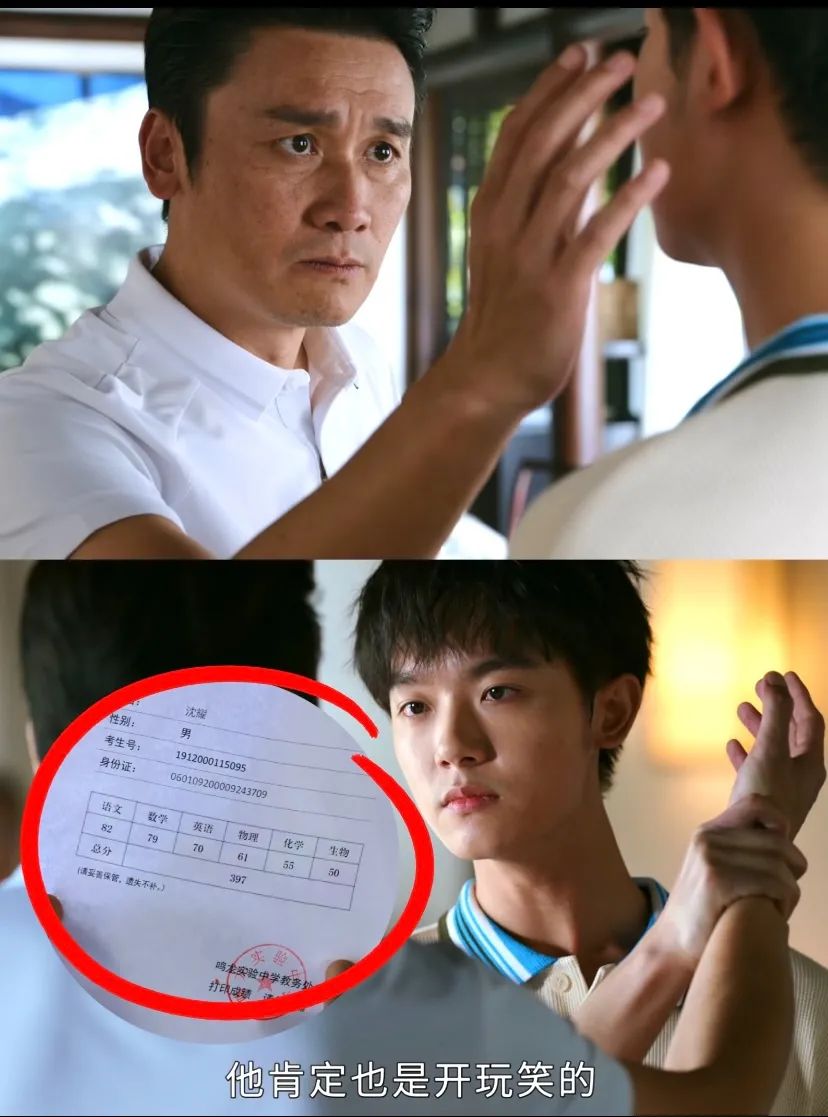

可没想到,在自己高强度的学习安排下,孩子的成绩不升反降,甚至还抄袭、找人替考,最终一路跌到十一班。

郭芸想不明白,自己在哪里都是翘楚,商界大佬也得礼让三分,为什么会生出一个甘于平庸、毫无斗志的儿子?

为什么如此优越的家庭条件,孩子却是“扶不起的阿斗”呢?

因为妈妈安排的,从来都不是孩子想要的!

晴朗爱吃甜食,妈妈从来都不让儿子吃;

晴朗喜欢说唱,想学艺术,妈妈却认为这是不务正业,要求儿子必须跟自己一样学医。

妈妈期待儿子成才,却又不相信儿子能成才,处处打击他。

在妈妈的控制下,孩子难以表达自己的真实想法,无法拥有兴趣爱好,精神被钳制,根本不能专注于学习。

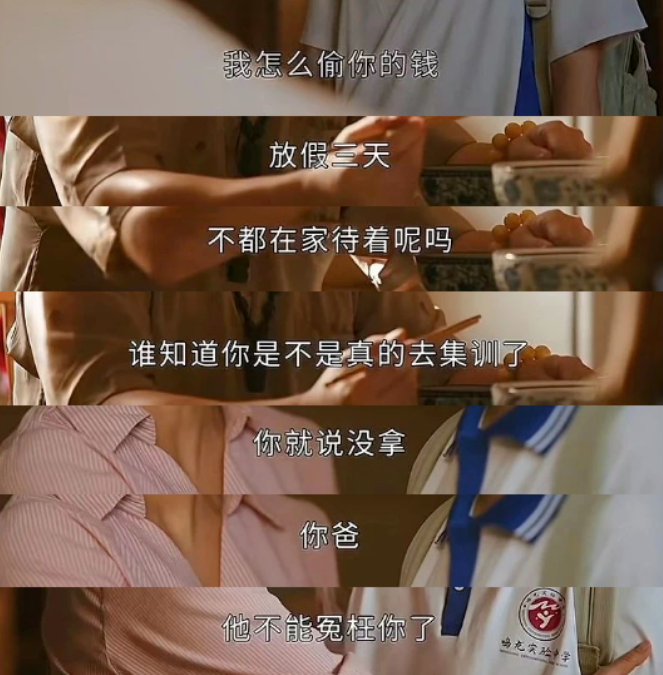

而江晴朗也不被妈妈所信任,剧中最典型的一个画面,相信不少家庭都出现过:

孩子辛辛苦苦写完作业,就看了一眼手机,正巧父母推门而入送水果,就看到孩子玩手机,不了解清楚就开始一顿炮轰:“我就知道你在摸鱼!”

只要出现过一次这样的事件,父母就会开始用怀疑的眼光看待孩子,去审视孩子的一举一动:不相信孩子学习会努力, 不相信孩子能管理好手机,不相信孩子的考试成绩……

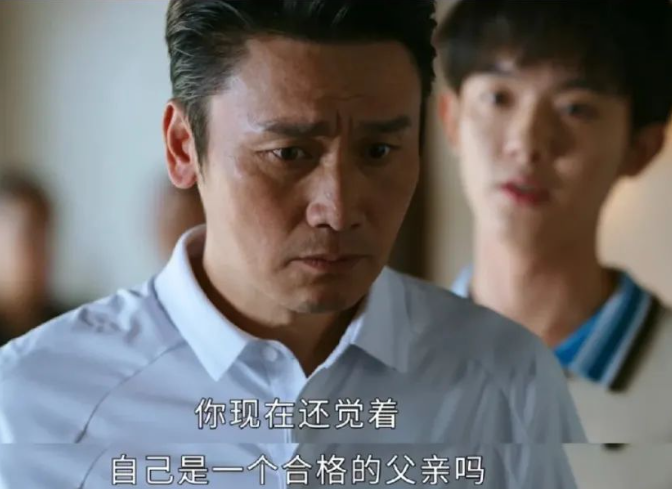

不管是高知家庭,还是普通家庭,只要你和孩子之间存在信任危机,那么就会陷入恶性循环:孩子做错了事,父母不信任,结果孩子做错事的频率更高了。

著名教育家陶行知说:

“教育孩子的全部秘密,在于相信孩子。”

父母应该和孩子平等交流,多和孩子沟通,听听孩子内心的真实想法,而不是自己一言堂,不听孩子的话却什么事情都为孩子做主。

要相信孩子不是自己的附庸,而是一个有血有肉有思想的人。

以爱为名:一切都是为了你

“这个世界上,大部分爱都是以聚合为目的,只有一种爱是为了分离,那就是父母对孩子的爱。”

这是普利策评论奖得主安娜·昆德兰写在书里的一句话。父母的手,是无法一直紧紧攥着孩子的。

然而,《鸣龙少年》中,高三学生禹洋却因为母亲“用力过猛”的爱而受到伤害。

禹洋妈妈对孩子的掌控几乎到了极致。

她为了孩子不惜在学校食堂当保姆,还让儿子正大光明地插队,往儿子盘子里多淋一勺肉,手里小小的打饭勺就是她的权杖。

禹洋的一切生活起居她都亲力亲为,甚至午休时占用职工宿舍,让禹洋脱了衣服,从头到脚给他擦身,丝毫不顾忌儿子已经是个半大小子。

有一次,禹洋在家偷偷给自己的房门装了一把锁,她知道后就像疯了般又哭又闹,最后竟然拿刀砍掉了那把锁。

18岁的禹洋毫无隐私、尊严。

她把自己对生活的不满和对婚姻的失望,完全转嫁到了儿子身上。

她爱禹洋但是她更爱自己,用所谓的爱去绑架儿子以满足自己的内心。

在这这样的环境下,禹洋变得毫无主见、自闭、胆怯。

每当家里响起他母亲的说话声或者电话铃声一出现,他就马上会有反应,害怕、焦虑、不知所措。

窒息的母爱,是困住禹洋生长的牢笼。

美国作家爱德华说:“家庭关系紧张,父母专制,不尊重孩子的人格,不讲民主等因素,直接影响孩子的学习与人生。”

充满控制欲的父母,让孩子失去选择的权利。

自小没有选择权的孩子,容易丧失人生掌控感。

失去掌控感的孩子,犹如帆船航行时找不到灯塔的指引,在人生的海洋中迷失方向。

我们家长要学会放手,尊重孩子的独立人格,多肯定孩子,培养孩子独立,相信孩子完全可以做好一件事:

该孩子剥的鸡蛋,我们不帮;

该孩子干的家务,我们不替;

该孩子担的责任,我们不扛。

父母懂得分离,是对孩子最好的成长。

体面退出孩子的生活,孩子才有空间独立,他才有能力在属于自己的天空中自由翱翔。

抚养一个孩子成长为情感健康、可与他人形成健康连接的成人,需要父母给予一定量的情感互动、共情和持续的关注作为燃料。而缺失这种必要的情感连接,孩子会感觉自己内心空虚,像缺失了什么必要的东西,他们苦恼而挣扎,却没人看得到。

我们这个家,很朴素;我们三个人,很单纯。我们与世无求,与人无争,只求相聚在一起,相守在一起,各自做力所能及的事。

声明:本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。

全国500所国际学校大全 / 3分钟匹配5-8所 / 1年名校升学备考托管服务