2020-04-07

一天,小龙做作业时突然说:“妈妈,我知道口算怎么做得更快了!你看16-()=9就是16-9=7嘛,18—6就是8—6再加10,等于12嘛!”

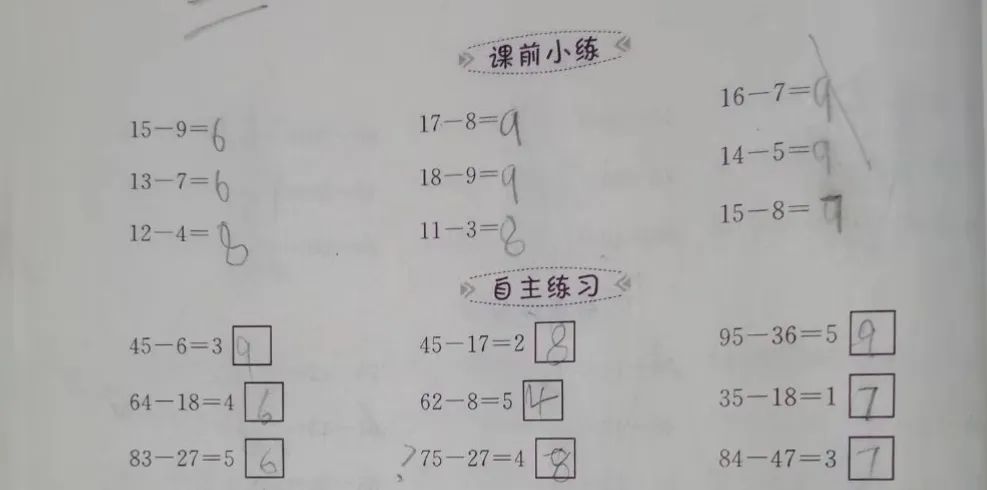

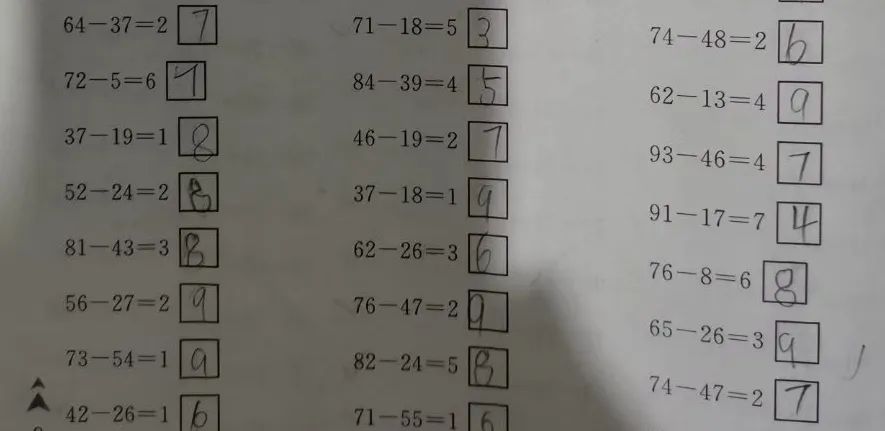

听到他这句话,我激动得眼泪都快掉下来了,真想大喊几声“你终于开窍了”。在一年级上学期考试前的那段时间里,为了他期末考试不至于垫底,我特意让他反复练习8+6=(),14—6=(),14—()=8。

8+6=14,可是,14-6就等于10了。看到他掰着手指一道一道地算,结果还时不时地算错。我真的想不明白,这么简单的题,就是把数字换个位置就可以了,他还一道一道地算,还能算错。

而他的同学却轻而易举地得出了答案,5分钟完成50道题那都不是事了。想到这里,真是怒火攻心,真想噼里啪啦吼他几嗓子!

可是,看到他委屈的小模样,我硬生生地把怒火压了下去,一遍又一遍地默念:“亲生的,亲生的,付出与收获从不在同一季节,零基础上小学,哪有那么容易,期末考试能考多少就考多少,垫底就垫底。别的孩子幼儿园就开始学了,100以内的加减法都能算出来,我们拿什么比?”这么想着,心里便平和了下来。

没想到,不到一个月时间,孩子自己就突然发现了口算的规律,便有了开头的那一幕。

于是,我立即表扬道:“哇,你终于开窍了,总算找到20以内加减法的规律了。妈妈觉得你以后做口算会突飞猛进的。”

“妈妈,为什么我们班上有一个同学都会做100以内的加减法了!”

“你也可以啊!”我继续鼓励道。

“不行,100以内的加减法太难了!”可能是上小学这段时间受到了太多的打击,他显得很不自信。我本想鼓励他,但又想还没到来的事情,口头鼓励也起不到什么作用。

没想到,两三天后的一天早上起床,我无意中问道:“20加10等于多少?”

“30!”小龙想都没想,一口就算出来了。

“47加12呢?”我进一步问道。

“59!”

“35加5呢?”我瞪大了眼睛。

“40!”

“53加3呢?”我有些不敢相信自己的耳朵。

“56!”

听到小龙全部答对,我诧异极了,忙问道:“你怎么一下全都会算了?”

“妈妈,我会算20以内的加减法就会算100以内的加减法了啊!”我一下把他抱起来转了几圈,那时最深的感受就是凡事都有迹可循,遵循规律,事半功倍,学习这件事也不例外。

再次让我吃惊的是,过了几天,小龙开始给我出题:“妈妈,13-100等于多少?”

“你还不会做这种题!”我刚说完就后悔了,觉得自己先入为主了,于是又改口说:“我不知道啊,你说等于多少?”

“负86!”

我再一次惊讶得瞪大了眼睛,他什么时候还得出负数来了,赶紧问:“你怎么知道负数的?”

“妈妈,你说过啊,我还知道负数的数越大实际越小!”

孩子的世界真的好神奇,好像打通了任督二脉,一下都通了!我平抚了一下思绪,然后进一步问:“10-3等于多少啊?”

“等于7啊?”

“13-100等于多少?”

“负87!”

又大约过了一个星期,那天上网课,老师出了一道题:“2小猫+1小狗=14,小猫加小狗=11,小猫与小狗各等于多少?”(小猫与小狗用图表示)

小龙信心满满地提交了答案,没想到显示错误。小龙一下感到特别气馁,嚷嚷说:“我不会做,我不要做这道题了,我不要做这道题了!”

我当时深深地感受到他内心的挫败感,赶紧安慰说:“我都不会做这道题呢?你不会做很正常啊!”在我的安慰下,他才慢慢安静下来。

没想到,第二天早上起床,他自言自语地说:“妈妈,昨天晚上的那道题其实就是两个妈妈+一个爸爸等于14,一个爸爸加一个妈妈等于11,妈妈等于多少,爸爸等于多少?”

“不知道!”

“爸爸等于8,妈妈等于3啊!”

“妈妈,这道题还可以换一下,一个柠檬+一个柠檬+一个苹果等于20;一个柠檬+一个苹果等于15,苹果等于几?柠檬等于多少?”

“不知道!”

“苹果等于10,柠檬等于5啊!”

话说,我都被绕晕了,但没想到孩子不仅做了出来,还学会了举一反三,激动的心情真的无以言表。

见证了小龙这一段学习经历,我不由自主地想起了著名的双生子实验。

美国心理学家格塞尔选择了一对身高、体重、健康状况都一样的双胞胎,哥哥在出生后的第48周开始练习爬楼梯,每天练习十分钟。在54周时,哥哥自己终于能独立爬楼梯了,而弟弟在第53周开始练习爬楼梯。

实验结果让人诧异的是,同样的训练强度和内容,弟弟只用了两周就能独立地爬楼梯了。弟弟学得晚,尽管用时短,但效果不差,而且对爬楼梯这件事更有兴趣。

这让格塞尔感到惊奇,他又在其他学习领域进行试验,比如识字、穿衣。

最后得出一个结论:任何一项训练或教育内容针对某个特定的受训对象,都存在一个“最佳教育期”。

小龙大概就是迎来了“最佳教育期”,所以,他在练习口算方面取得了突飞猛进的进步。然而,大多数父母都像我那样,在看到别人家孩子那优异的学习成绩时就乱了分寸,受焦虑感驱使,我们总想把自己所知道的简便方法灌输给孩子,结果教了很多遍以后,孩子依然学不会,挫败感便油然而生,于是便愤怒地指责孩子:“别人都会,就你不会,你为什么这么笨”。

更有一些家长,孩子越不会,越让孩子拼了命地练习,或者参加各种课外学科辅导班,即使孩子坚持了很长时间都没有进步,父母也让孩子坚持,孩子苦不堪言。

殊不知,在我们看来再简单不过的题,孩子没到时候,却难于登天,而且孩子的学习有规律,如果孩子不能遵循规律去完成,单凭努力往往事倍功半。

所以,很多孩子陷在题海中,却没有时间来思考,更没有时间去寻找它的规律,所以就陷入了恶性循环中,越学越疲惫,越学越厌恶。

所以,当你怎么教孩子也教不会时,不是孩子笨,也不一定是你的方法不对,很可能是孩子还没有迎来“最佳教育期”。

所以,应该学会接纳现状,学会静候花开。也许下一秒孩子就会带给你惊喜。

让孩子对学习感兴趣是他能够终身学习的重要保障,所以,父母应该保护孩子的好奇心,给孩子更多时间去探索、去分析、去归纳,而不是把学习方法强硬地塞给孩子。

如果孩子探索出自己的学习方法时,那么他未来的学习再加上努力一定是事半功倍。

声明:本文内容为国际教育号作者发布,不代表国际教育网的观点和立场,本平台仅提供信息存储服务。

全国500所国际学校大全 / 3分钟匹配5-8所 / 1年名校升学备考托管服务